トレーニングマットとヨガマットの違いって何?

どちらを買えば失敗しないのかに不安や疑問を抱えているはずです。見た目は似ていても、両者は用途・厚さ・素材・グリップ・防音性が異なり、選び方を誤ると「膝が痛い」「滑って危ない」「下の階に音が響く」などの想定外の困りごとに直面しがちです。

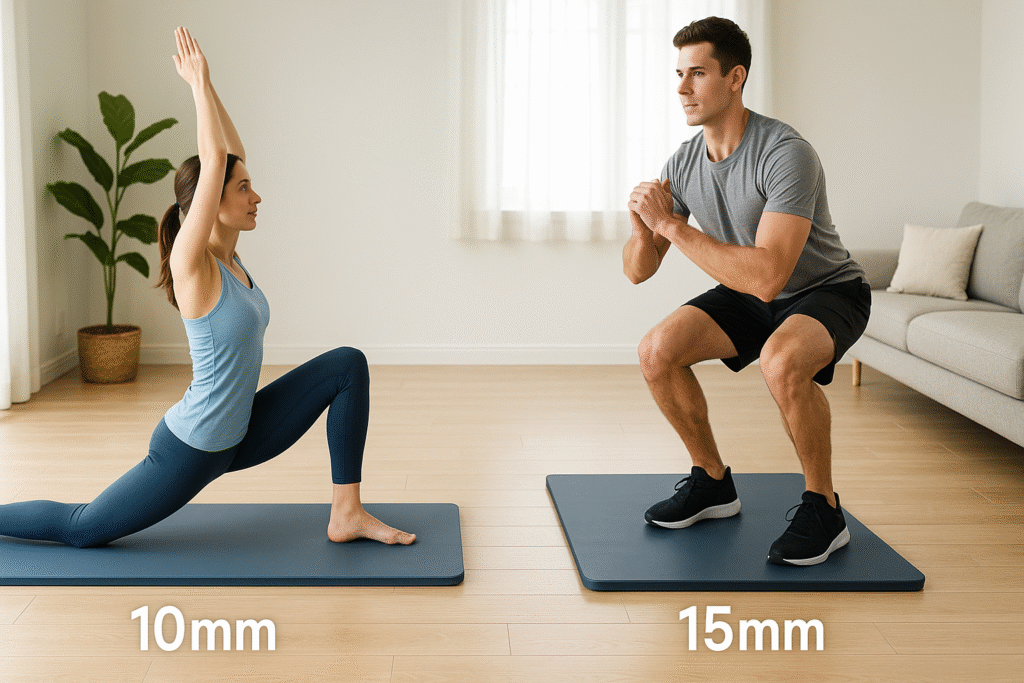

とくに後悔の原因になりやすいのが厚さ選び(10mmか15mmか)と使用環境のミスマッチ。ヨガ中心なのに厚手を選んでバランスが取りづらかったり、ジャンプ系の宅トレなのに薄手を選んで防音不足に悩んだり――小さな“ズレ”が、継続の足かせになります。

さらに、集合住宅での騒音配慮、コスパ重視でのニトリや100均の活用、ブランド志向(例:アディダス)とのバランスなど、ライフスタイルや価値観も選択を左右します。本記事では、目的別に最適なマットを見極める基準を整理し、失敗を避けるための具体策をわかりやすく解説します。

このあと、用途別の違い、厚さの目安、初心者向けの価格帯、防音マットの併用までを体系的に解説。読み終えるころには、あなたの環境にベストな一枚がはっきり見えているはずです。

- トレーニングマットとヨガマットの違いが分かる

- 厚さ選びで失敗しないポイントを理解できる

- 初心者に最適な価格帯と選び方が分かる

- 防音や騒音対策の方法が理解できる

音も衝撃も吸収する安心マット!

毎日のトレーニングを快適に!

トレーニングマットとヨガマットの違いを徹底解説

- ニトリで買えるトレーニングマットの特徴

- 厚さは何mmが最適?10mmと15mmの違い

- 初心者にも安心!おすすめの安いトレーニングマット

- 厚手タイプのトレーニングマットを選ぶべき人

- 100均のトレーニングマットは使える?実際の効果と限界

トレーニングマットとヨガマットの違い

一見するとよく似ている「トレーニングマット」と「ヨガマット」ですが、実際には用途や機能性に明確な違いがあります。この違いを理解せずに購入してしまうと、「思ったより滑る」「クッション性が足りない」「防音できない」といった不満につながりやすいため、選ぶ前に整理しておくことが大切です。

まず、ヨガマットは「バランスの安定性」を重視して作られています。厚さは6mm前後が一般的で、薄めに設計されているためポーズを取ったときに沈み込みが少なく、安定感を保ちやすいのが特徴です。素材はPVCやTPEが多く、滑り止め加工が施されているので、ヨガやピラティスなど静的な動きに適しています。

一方、トレーニングマットは「衝撃吸収」と「防音性」を重視しています。厚さは10〜15mm以上のものが多く、筋トレや有酸素運動、ジャンプ動作など床への衝撃が大きい運動でも関節への負担を和らげます。また、防音効果が高いため、マンションやアパートなど集合住宅での宅トレにも向いています。

さらに、収納性や持ち運びやすさにも違いがあります。ヨガマットは比較的軽く、持ち運びやすいのに対し、トレーニングマットは厚みがある分、重量があり収納スペースを取る傾向があります。そのため「ジムやスタジオに持っていくならヨガマット」「自宅中心で本格的に宅トレするならトレーニングマット」と使い分けるのがおすすめです。

まとめると、

- ヨガマット:薄め、安定感重視、静的な動きに適している

- トレーニングマット:厚め、衝撃吸収・防音重視、動的な運動や筋トレに適している

このように、それぞれの特徴と用途を理解して選ぶことで、快適かつ安全にトレーニングを続けることができます。

ニトリで買えるトレーニングマットの特徴

トレーニングマットといえばスポーツショップや専門ブランドを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし実際には、家具・生活雑貨で有名なニトリでも手軽に購入できるのをご存じでしょうか。ニトリのトレーニングマットは「安いから品質が心配」と思われがちですが、実際には初心者から日常的に使いたい人まで幅広く支持されています。その理由を掘り下げてみましょう。

ニトリのマットが選ばれる大きな理由の一つは、価格と品質のバランスです。専門ブランドの高価格帯マットと比べるとコストは抑えられますが、適度な厚みとクッション性を備えており、ストレッチや筋トレ、ヨガなど幅広い用途に対応できます。特に「ちょっと始めてみたい」という初心者層にとっては、低リスクで導入できる点が魅力です。

また、サイズ展開や厚さのバリエーションが豊富なのも特徴です。薄手タイプはヨガや体幹トレーニングに向き、厚手タイプは筋トレや防音を重視したい人に適しています。家の床材やライフスタイルに合わせて選べる点は、日用品を幅広く取り扱うニトリならではの強みです。

さらに、防音性や収納性を考慮した設計も注目ポイントです。集合住宅でのジャンプ運動や宅トレでは「音が気になる」という声が多いですが、ニトリのマットは程よい厚みと柔軟性があり、階下への振動や騒音を軽減します。また、丸めて収納できるので、省スペースで扱いやすいのもメリットです。

このように、ニトリのトレーニングマットは「安い=低品質」というイメージを超えて、日常のトレーニングを支える実用的な選択肢となっています。コストを抑えつつ安心して使えるマットを探している人にとって、ニトリは非常に合理的な購入先と言えるでしょう。

厚さは何mmが最適?10mmと15mmの違い

トレーニングマットを選ぶ際、多くの人が迷うポイントのひとつが「厚さ」です。特に人気なのは10mmと15mmですが、「どちらを選ぶべきか?」と悩む方は少なくありません。厚さによって使い心地や効果が大きく変わるため、自分の目的に合わせた選択が重要です。

まず、10mmのマットは程よいクッション性がありつつも安定感が高いのが特徴です。ヨガやピラティスなど、バランスを取るポーズが多いトレーニングでは厚すぎない方が体幹を意識しやすく、フォームも崩れにくくなります。また、収納性にも優れており、丸めたときにコンパクトになるため持ち運びにも便利です。

一方で、15mmのマットはより厚みがある分、クッション性と防音性に優れています。床からの衝撃をしっかり吸収してくれるため、筋トレやジャンプを含む高強度トレーニング、自宅での有酸素運動などには最適です。膝や腰に負担を感じやすい人や、マンションなどで下の階への騒音を気にする人には特におすすめできます。

ただし、15mmは厚すぎることで安定感がやや損なわれる点に注意が必要です。片足立ちやプランクなどの姿勢では沈み込みが強く、バランスが取りにくい場合があります。

まとめると、

- 10mm:ヨガ・ストレッチ・軽い体幹トレーニング向け(安定感重視)

- 15mm:筋トレ・ジャンプ・防音対策・関節保護向け(衝撃吸収重視)

このように、それぞれの厚さには明確な強みがあるため、目的に合わせて選ぶのがベストです。「フォーム重視なら10mm」「衝撃吸収なら15mm」と覚えておくと失敗が少ないでしょう。

初心者にも安心!おすすめの安いトレーニングマット

トレーニングを始めたいけれど、「本格的なマットは高そうで手が出しにくい」と感じる人も多いのではないでしょうか。実際、スポーツブランドのマットは数千円〜1万円以上することもあり、初心者にとっては少しハードルが高く感じられます。しかし、最近では2,000〜3,000円前後で購入できる安価なトレーニングマットが数多く登場しており、コストを抑えながら安心して使える選択肢が広がっています。

まず安価なマットの魅力は、気軽に始められる点です。トレーニングを続けられるか分からない段階で高価なマットを買うのはリスクが高いですが、安いマットなら試しやすく、「とりあえずやってみたい」という気持ちを後押ししてくれます。

さらに、低価格でも最低限のクッション性と滑り止め機能を備えた製品が多いため、ストレッチや軽い筋トレ、ヨガ初心者であれば十分に満足できる性能を持っています。特に自宅のフローリングで使う場合は、床冷えを防ぎ、膝や腰への負担を和らげる効果も得られます。

ただし、安いマットには注意点もあります。厚みや耐久性がブランド製品に比べると劣る場合があり、強度の高いトレーニングや毎日のヘビーユースでは早めに劣化する可能性があります。そのため、**「まずは安いマットで始めてみて、続けられそうならステップアップする」**という考え方がおすすめです。

また、100均や量販店でもマットは販売されていますが、耐久性やサイズ感に不満を感じるケースも少なくありません。コストを抑えつつ安心感を求めるなら、Amazonや楽天、ニトリなどで評価の高い「初心者向けマット」を選ぶのが失敗しないコツです。

このように、安いトレーニングマットは初心者にとって大きな味方です。無理なく始められ、継続のきっかけを作ってくれるため、最初の一枚として選ぶには十分な価値があります。

厚手タイプのトレーニングマットを選ぶべき人

トレーニングマットにはさまざまな厚さがありますが、その中でも「厚手タイプ」を選ぶべきなのは、特定のニーズや環境を持つ人です。薄手のマットに比べてクッション性や防音性に優れているため、利用シーンによっては大きなメリットを感じられます。では、具体的にどんな人に厚手タイプが向いているのでしょうか。

まず挙げられるのは、膝や腰など関節への負担を軽減したい人です。スクワットやランジ、腹筋ローラーといった動作では床との接触が多く、薄いマットだと痛みを感じやすくなります。厚手マットなら衝撃を吸収してくれるため、トレーニング中の違和感を和らげ、ケガの予防にもつながります。

次に、集合住宅で防音を重視したい人にも厚手タイプはおすすめです。自宅でジャンプ系の有酸素運動やHIITトレーニングを行う場合、下の階への振動や騒音は気になるところ。厚みのあるマットは防音効果が高く、周囲への配慮にも役立ちます。特にマンション住まいの方には大きな安心材料となるでしょう。

また、トレーニング以外の用途も考えている人にとっても厚手マットは便利です。例えば子どものプレイマット代わりや、ストレッチ・リラックススペースとしても活用できます。柔らかさがある分、多目的に使いやすいのが特徴です。

ただし、厚手タイプには収納しにくい・安定感がやや劣るというデメリットもあります。ヨガのようにバランス重視のポーズを取る場合は、沈み込みすぎて姿勢が崩れやすいこともあるため注意が必要です。

まとめると、厚手マットは以下のような人に最適です。

- 膝や腰の負担を減らしたい人

- 集合住宅で防音を意識する人

- ジャンプ系や高強度トレーニングを行う人

- 子どもの遊び場やストレッチなど多目的に使いたい人

このように、厚手タイプは「快適さ」と「安心感」を求める人にこそ選ばれるべきマットだと言えます。

100均のトレーニングマットは使える?実際の効果と限界

トレーニングを始めたばかりの人の中には、「とりあえず100均のマットで十分では?」と考える方も多いでしょう。確かに、100均ショップではヨガマット風のマットやジョイントマットが手軽に手に入り、コスト面では大きな魅力があります。しかし、その効果と限界を理解しておくことが大切です。

まず、100均マットのメリットは圧倒的なコストパフォーマンスです。200〜500円程度で購入できるため、トレーニングを続けられるか分からない初心者にとっては「試し買い」に最適です。また、サイズやデザインが豊富で、気軽に買い替えられるのも魅力です。

しかし一方で、耐久性やクッション性には限界があります。厚みが薄い製品が多く、腹筋やプランクなどで肘や膝を床につけると痛みを感じやすいです。さらに、表面の滑り止め加工が弱いため、ポーズが安定しづらく、汗をかいた状態では滑ってしまうこともあります。

また、強度の高いトレーニングには不向きです。ジャンプを含む有酸素運動やダンベルを使った筋トレでは、衝撃吸収が不十分なため関節に負担がかかりやすく、床への防音効果も期待できません。集合住宅での宅トレにはリスクがあると言えるでしょう。

とはいえ、100均マットもストレッチや軽いヨガ、床冷え対策といった軽度の用途であれば十分に活躍します。まずは低コストで習慣化を試してみたい人には、入り口として悪くない選択です。その後「もっとしっかり運動したい」と感じた時点で、厚手やブランド品へのステップアップを検討するのが賢い方法です。

このように、100均マットは「お試し用」や「軽い運動用」としては使えますが、本格的なトレーニングや防音目的では限界があることを理解しておく必要があります。

音も衝撃も吸収する安心マット!

毎日のトレーニングを快適に!

トレーニングマットとヨガマット使い方・選び方・違いポイント

- ニトリの防音トレーニングマットは本当に効果的?

- トレーニングマットの厚さ選びで失敗しないためのポイント

- 初心者におすすめのトレーニングマットの選び方

- アディダスのトレーニングマットの特徴と評判

- 運動やジャンプに最適な防音マットとは?

- 総括:トレーニングマットとヨガマットの違いを理解して失敗しない選び方を

ニトリの防音トレーニングマットは本当に効果的?

自宅でトレーニングをするとき、多くの人が気にするのが「下の階への騒音や振動」です。特にマンションやアパートに住んでいる方にとって、運動によるドンドンという音は避けたい問題です。そこで注目されるのが、ニトリで販売されている防音タイプのトレーニングマット。果たしてその効果はどの程度期待できるのでしょうか。

まず、ニトリの防音マットは厚みとクッション性を兼ね備えており、フローリングの硬さを和らげるだけでなく、着地時の衝撃を吸収します。特にジャンプを含む有酸素運動やHIITトレーニングでは、通常のマットよりも音を軽減できるのが特徴です。口コミでも「下の階からの苦情が減った」「子どもと一緒に運動しても安心」といった声が多く見られます。

さらに、ジョイントタイプや大判サイズの展開があるのも魅力です。複数枚を組み合わせて使えば、より広い範囲で防音効果を発揮し、動きの多いトレーニングにも対応できます。また、厚みのあるタイプはマット自体の重量感があり、ズレにくい設計になっている点も評価されています。

ただし、完全防音ではないことも理解しておく必要があります。例えば、ダンベルを床に落とすような衝撃や、連続したジャンプ運動では音をゼロにすることはできません。そのため、トレーニングマット単体ではなく、防音シートやラグとの併用を行うことで効果を最大限に高められます。

まとめると、ニトリの防音トレーニングマットは「日常的な宅トレの音を軽減したい人」にとっては十分効果的です。特にマンションで暮らす初心者や家族と一緒に運動する人には、大きな安心感を与えてくれるアイテムと言えるでしょう。

トレーニングマットの厚さ選びで失敗しないためのポイント

トレーニングマットを購入する際、多くの人がつまずくのが「厚さ選び」です。厚ければ快適そうに見えますが、実際には厚すぎても薄すぎても使いづらく、思ったような効果が得られないことも少なくありません。ここでは、失敗しないために押さえておきたいポイントを整理します。

まず大切なのは、運動の種類に合わせて厚さを選ぶことです。ヨガやピラティスなど、バランスを取る動きが多いトレーニングでは6〜10mm程度の厚さが最適。沈み込みが少なく、ポーズの安定感を保てるからです。一方、筋トレや自重トレーニングで膝や肘を床につける機会が多い場合は、10〜15mm程度の厚さがあると衝撃を吸収してくれるので関節への負担を軽減できます。

次に注目すべきは、床材との相性です。フローリングのように硬い床で使うなら、厚めのマットを選んだ方が快適です。逆に畳やカーペットの上で使う場合は、厚すぎると沈み込みが強くなり、バランスが取りにくくなるため薄めのマットが適しています。

さらに、収納性や持ち運びやすさも考慮に入れると失敗が減ります。厚手マットはクッション性に優れる一方で、丸めたときに大きくなり収納スペースを取りやすいです。ジムへの持ち運びや自宅での片付けを考えるなら、薄手の方が扱いやすいでしょう。

最後に、自分の体型や体重も意識することがポイントです。体重が軽い人は厚みがなくても十分なクッション性を感じられる一方、体重が重い人は薄いマットだと床付き感が出やすいため、厚めを選んだ方が安心です。

まとめると、厚さ選びは「運動の種類 × 床環境 × ライフスタイル」の3要素で決めるのがベストです。この基準を意識すれば、自分に合った一枚を選びやすくなり、買ってからの後悔を防げるでしょう。

初心者におすすめのトレーニングマットの選び方

これからトレーニングを始めたい初心者にとって、「どのマットを選べばいいのか分からない」という悩みはよくあります。価格や厚さ、ブランドなど選択肢が多いため、最初の一枚を選ぶのに迷ってしまうのは自然なことです。ここでは、初心者が失敗しないために重視すべきポイントを整理して紹介します。

まず最優先すべきは、滑り止め機能の有無です。初心者はポーズやフォームが安定しにくいため、表面にグリップ力があるマットを選ぶことで転倒やケガを防げます。特にヨガやピラティスでは、汗をかいたときに滑りやすくなるため、滑り止め加工のある製品が安心です。

次にチェックしたいのが、厚さのバランスです。初心者の場合、床に膝や肘をつけることが多いので、最低でも10mm程度のクッション性があると快適です。ただし、あまりに厚すぎると姿勢が安定しにくくなるため、ヨガ中心なら6〜10mm、筋トレ中心なら10〜15mmを目安にすると選びやすくなります。

また、価格帯も大切なポイントです。初心者のうちは継続できるか分からないため、最初は2,000〜3,000円程度のリーズナブルなマットから始めるのがおすすめです。もし習慣化できて「もっと良いものが欲しい」と思ったら、その時点でブランド製品や高機能モデルにステップアップすれば無駄がありません。

さらに、収納や持ち運びやすさも見逃せない要素です。自宅で毎回片付けるなら丸めてコンパクトに収納できるタイプが便利ですし、ジムやスタジオに持っていくなら軽量で持ち手付きのマットが役立ちます。

最後に、口コミやレビューを参考にすることも初心者には効果的です。同じレベルから始めた人の体験談をチェックすれば、自分に合った製品をイメージしやすくなります。

まとめると、初心者がマットを選ぶ際は

- 滑り止め機能があるか

- 適度な厚さ(6〜15mm目安)

- リーズナブルな価格帯

- 収納・持ち運びやすさ

- 口コミ・レビューの活用

この5つを意識することで、自分に合ったマットを見つけやすくなります。最初の一枚は「無理なく続けられるかどうか」を基準に選ぶと失敗が少ないでしょう。

アディダスのトレーニングマットの特徴と評判

トレーニングマット選びで「見た目」「機能性」「使いやすさ」の三拍子を求める人にとって、アディダスのトレーニングマットは非常に魅力的な選択肢です。以下では、その特徴と実際の評判を整理しました。

特徴まとめ

- 厚さ10mmのクッション性

関節への負担を和らげ、プランクや腕立て伏せなど、床との接触が多い動きでも快適に行えます。 - 裏面のリブ加工で優れた滑り止め性(トラクション)

トレーニング中にマットがズレにくく、安全性を高めます。 - 吸湿しにくいクローズドセル技術の採用

汗や水分を吸収せず、使った後も清潔に保てます。 - 持ち運びに便利なキャリーストラップ付き

マジックテープ式のストラップでバッグへの収納や移動がスムーズです。

実際のユーザーレビュー(評判)

- 心地よいクッションで快適な使用感 「膝が全然痛くない」「クッション性もいいです」といった声が多く見られ、ストレッチや軽いトレーニングでの使用に高評価です。

- 滑りにくく安定する使い心地

フローリングなどの硬い床でも滑りにくく、安全に使えるとの評価があります。 - 収納性にも配慮された設計が嬉しい

丸めたときに自立しやすく、省スペースに置ける点も便利だという声があります。 - デザインも高評価、だけど気になる点も

赤やグレーなどカラー展開が魅力的で、見た目の満足度も高い一方で、素材の痕や跡が付きやすいという指摘もありました。

海外メディアからの注目ポイント

- Marie Claire(2024年)によるレビュー

「ほどよい厚さでしっかりしたグリップ力」「ストラップ付きで持ち運びも便利」「防水対応で拭き掃除しやすい」と高評価されました。

総評

| 特長 | 強み(メリット) |

|---|---|

| 10mmクッション | 関節への負担軽減、快適な使用感 |

| 滑り止め加工 | 安定性が高く、安全性に優れる |

| 吸湿しにくい素材 | メンテナンスが簡単で清潔さを保てる |

| キャリーストラップ | 携帯性に優れ、収納もスムーズ |

| デザイン性 | 見た目がスタイリッシュでモチベーションUP |

ただし、痕や跡が目立つ素材感には注意が必要です。とはいえ、実用性と見た目の良さ、扱いやすさを兼ね備えたバランスの良いモデルとして、初心者から経験者まで幅広い層に支持されています。

このように、アディダスのトレーニングマットは「快適さ」「安全性」「おしゃれさ」「携帯性」のバランスが良く、特に自宅でトレーニングを始めたい人におすすめできる一枚です。

運動やジャンプに最適な防音マットとは?

自宅でトレーニングをしていると、特に気になるのが「音」と「振動」です。スクワットジャンプやバーピーなどの有酸素運動は、床への衝撃が大きく、マンションやアパートでは下の階に響いてしまうことがあります。そこで役立つのが「防音マット」。通常のトレーニングマットよりもさらに騒音を軽減できるため、安心して自宅で運動を続けるためには欠かせないアイテムです。

まず、防音マットの大きな特徴は厚みと密度です。一般的なヨガマットやトレーニングマットが10〜15mm程度なのに対し、防音を意識したマットは20mm以上やEVA素材を使った高密度タイプも多く、衝撃をしっかり吸収します。特にジャンプ系トレーニングを行う場合、この厚さと硬さが振動音を軽減するポイントになります。

次に注目すべきは、素材の違いです。EVA樹脂やゴム系のマットは弾力が強く、防音効果が高い一方で重さもあります。ジョイント式の防音マットは広範囲に敷き詰められるため、動き回るトレーニングにも対応可能です。また、クッション性と防音性のバランスを取るために、トレーニングマットの下に専用の防音シートを重ねて使う方法も効果的です。

さらに、防音マットはトレーニング以外でも活用できるのが魅力です。子どもの遊び場の安全対策や、重量物を置く際の床保護としても役立つため、汎用性が高いのもポイントです。

ただし、防音マットにもデメリットはあります。厚みがある分、収納や持ち運びには不向きで、部屋に敷きっぱなしにするケースが多いでしょう。そのため、部屋のスペースやインテリアとのバランスを考慮して選ぶことが大切です。

まとめると、運動やジャンプに最適な防音マットは

- 20mm以上の厚みや高密度素材を採用していること

- EVAやゴム素材で衝撃吸収性が高いこと

- 広範囲に敷けるジョイントタイプや防音シートとの併用が可能であること

これらの条件を満たすマットが理想的です。集合住宅で本格的に宅トレをするなら、防音マットを組み合わせることで安心して続けられるでしょう。

総括:トレーニングマットとヨガマットの違いを理解して失敗しない選び方を

記事のポイントをまとめます。

- トレーニングマットとヨガマットは用途が異なる

トレーニングマットは筋トレや高強度運動向け、ヨガマットはバランス重視の動作に最適。 - 厚さが快適さと安全性を左右する

10mmは安定感、15mm以上は衝撃吸収・防音に優れる。目的に応じた厚さ選びが重要。 - 初心者は安価なマットから始めるのがおすすめ

2,000〜3,000円台で十分実用的。続けられるか見極めた後に高機能品へステップアップすると失敗が少ない。 - ニトリや100均マットはコスパ重視派に支持される

日常使いや軽いストレッチなら十分。ただし本格的な運動には耐久性・防音性が課題。 - 防音性を求めるなら厚手や専用防音マットの併用が効果的

集合住宅ではトレーニングマット単体では限界があり、防音シートとの組み合わせが安心。 - ブランドマットはデザイン性・耐久性が強み

アディダスなどスポーツブランドの製品は、安定感・持ち運びやすさ・見た目の満足度を兼ね備える。 - ライフスタイルに合わせた選び方が鍵

自宅・ジム・屋外など使用シーン、収納性や持ち運びやすさを考慮して選ぶと継続しやすい。 - 体重や体格でも最適なマットは変わる

体重が重い人は厚手タイプの方が床付き感を防げる。軽い人は薄めでも快適に使える。 - 目的に応じて選択基準を整理することが大切

「フォーム重視ならヨガマット」「衝撃吸収ならトレーニングマット」と明確に分けて考えると迷わない。

このように、「トレーニングマットとヨガマットの違い」を理解し、自分の目的・環境・体格に合ったマットを選ぶことが、快適で安全なトレーニング習慣の第一歩です。

音も衝撃も吸収する安心マット!

毎日のトレーニングを快適に!

コメント